„Ich glaube nicht, dass ich ein guter Gegenstand für die Biographen bin. Nicht aufregend genug. Alles, was man über mich sagen kann, lässt sich in einen Satz zusammenfassen: Sie verbrachte ihr Leben mit Kindern.“

Ihr ganzes Leben hindurch hütet und verteidigt sie das Erbe ihres legendären Vaters, findet aber darüber hinaus auch ihre eigenen, unverkennbaren Wege. Als jüngstes der sechs Kinder von Sigmund und Martha Freud wird Anna am 3. Dezember 1895 geboren und wächst im Wien der Jahrhundertwende heran. Mutter, Tante, Geschwister und Dienstboten umgeben sie in dem bürgerlichen Haushalt. Ihr Vater zieht sich meist in sein Arbeitszimmer zurück oder behandelt Patienten, die auf seiner berühmt-berüchtigten Couch liegen.

Von der Jüngsten wird Anna bald zur Einzigen. Im Ersten Weltkrieg müssen ihre Brüder an die Front, die beiden Schwestern heiraten. Anna bleibt im Elternhaus, arbeitet nach dem Lehrerinnenseminar für einige Zeit an einer Schule, begeistert sich aber zunehmend für die Psychoanalyse. Sie besucht Freuds Vorlesungen, studiert psychoanalytische Texte und beginnt schließlich eine Lehranalyse bei ihrem eigenen Vater. Den Schuldienst lässt sie hinter sich, eröffnet selbst eine analytische Praxis und konzentriert sich auf Therapien mit Kindern. Sie versteht das kindliche Erleben und seine Bedürfnisse, erspürt frühe Traumatisierungen und begleitet die kleinen Patienten behutsam in ihrem Entwicklungsprozess. 1927 erscheint ihre Einführung in die Technik der Kinderanalyse, in der sie die Erkenntnisse aus ihrer Arbeit beschreibt. Spielen und Gestalten stehen im Mittelpunkt ihrer Kindertherapie, im Gegensatz zur „Redekur“, die Sigmund Freud seinen erwachsenen Patienten verordnet. Die Analytikerin wird damit zur Wegbereiterin der heute gängigen Spieltherapie mit Kindern.

Als ihr Vater 1923 an Krebs erkrankt, übernimmt Anna allmählich immer mehr Aufgaben: Sie wird seine unentbehrliche Mitarbeiterin, Sekretärin, Stellvertreterin und schließlich seine Pflegerin. „Was an mir noch erfreulich ist, heißt Anna“ schreibt Freud 1935 an Lou Andreas-Salomé. In ihrem bekanntesten Buch Das Ich und die Abwehrmechanismen (1936) erweitert Anna die Lehre ihres Vaters und beschreibt, wie das Ich mit Hilfe von Verdrängung, Verleugnung, Reaktionsbildung und anderer Abwehrvorgänge innerpsychische Konflikte zu lösen versucht.

In den Dreißigerjahren wird die politische Lage in Europa zunehmend bedrohlich. Die Nationalsozialisten verachten nicht nur Freuds jüdische Herkunft, auch die psychoanalytische Lehre ist ihnen zutiefst suspekt. Doch die Familie zögert gegen den Rat vieler Freunde, ihre Heimat zu verlassen. Erst als Anna 1938 nach dem Anschluss Österreichs von der Gestapo verhaftet und verhört wird, fällt die Entscheidung zur Emigration in letzter Sekunde. Mit den betagten Eltern, ihrer Lebensgefährtin Dorothy Burlington und deren Kindern flieht Anna aus Wien.

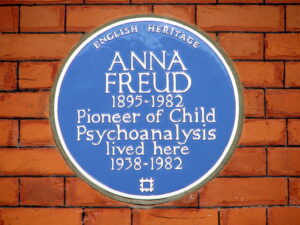

Die Familie lässt sich in London nieder, wo Anna mit Dorothy die „Hampstead War Nurseries“ gründet, ein Heim für Kriegswaisen und Kinder, die von ihren Eltern getrennt wurden. Hier kann sie therapeutisch arbeiten, ihre Studien zur seelischen Entwicklung von Kindern weiterführen, aber auch ein erstes Ausbildungsinstitut für Kinderanalytiker ins Leben rufen und zahlreiche Aufsätze und Bücher schreiben. Ihr Leben sei „schön und anstrengend zugleich“, bemerkt sie in einem Brief aus dieser Zeit.

Entwicklung wird zu ihrem Lebensthema – die Entwicklung von Kindern, aber auch ihre eigene. Sie will lernen, forschen, sich weiter entfalten. Arbeitet sie einmal nicht, dann strickt sie – und es gilt in ihrem Bekanntenkreis als Auszeichnung, ein Erzeugnis mit dem Label „Hand made by Anna Freud“ als Geschenk überreicht zu bekommen.

Nach dem Krieg unternimmt Anna viele Reisen in Europa und den USA, nimmt Ehrungen und Doktorwürden entgegen. Deutschland und Österreich meidet sie. Erst als ihr 1971 die Ehrendoktorwürde der Universität Wien verliehen wird, betritt sie nach über dreißig Jahren wieder österreichischen Boden, hält ihre Rede aber demonstrativ in englischer Sprache.

In den letzten Lebensjahren wird es einsam um sie. Viele ihrer Kollegen und Freunde sind nicht mehr am Leben. Als 1979 mit Dorothy auch ihre jahrzehntelange Gefährtin stirbt, erholt Anna sich von diesem Schicksalsschlag nicht mehr, sie wird zunehmend krank und gebrechlich. Im Oktober 1982 stirbt Anna Freud im Alter von 86 Jahren. In dem Haus an den Londoner Maresfield Gardens, in dem sie ihre zweite Heimat gefunden hatte, wurde ihrem Wunsch entsprechend das heutige Freud Museum eingerichtet.