„Ich werde noch etwas. (…) Dieses unentwegte Brausen dem Ziele zu, das ist das schönste im Leben.“

Am Ende ihres kurzen Lebens hinterlässt Paula Modersohn-Becker 750 Gemälde und mehr als 1000 Zeichnungen. Nur vier ihrer Bilder hat sie zu Lebzeiten verkauft. Ihre expressionistische Form- und Farbensprache wird erst weit nach ihrem Tod erkannt und gewürdigt.

Am 8. Februar 1876 geboren, wächst Paula Becker als drittes von sieben Kindern in einer liberal-bürgerlichen Familie zunächst in Dresden, dann in Bremen auf. Ihre Eltern legen großen Wert auf literarische, künstlerische und musische Bildung der Kinder. Schon früh entdeckt Paula ihre Talente und Neigungen, spielt Klavier, besucht Vorträge und Konzerte. Am meisten aber liebt sie den Mal- und Zeichenunterricht.

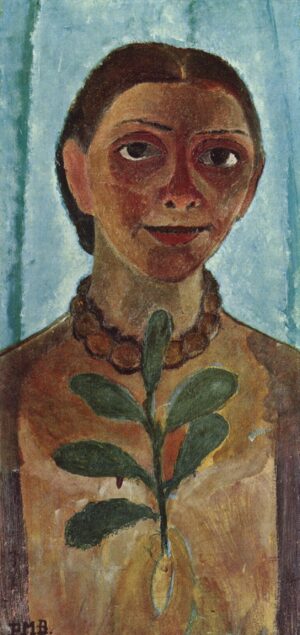

Auf Wunsch ihrer Eltern besucht sie ein Lehrerinnenseminar, setzt aber begleitend ihre Mal- und Zeichenstunden fort. „Ich lebe jetzt ganz mit den Augen“, notiert sie begeistert. Erste Selbstportraits einer ernsten jungen Frau entstehen. Da Verwandte ihr Geld hinterlassen haben, bleibt es ihr zunächst erspart, eine ungeliebte Tätigkeit als Gouvernante ergreifen zu müssen. Sie zieht in die Künstlerkolonie Worpswede, um sich künstlerisch weiterzuentwickeln.

Dort sucht sie die Nähe der einfachsten Menschen. Im Armenhaus des Dorfes sind zerlumpte Frauen und Kinder, Besenbinder und Strumpfstrickerinnen ihre Modelle. Ihre Figuren wirken oft vom Leben gezeichnet, leidend oder entstellt. Paula selbst schwankt immer wieder zwischen euphorischer Lebensfreude und tiefer Melancholie. „Ich weiß, ich werde nicht sehr lange leben. Aber ist das denn traurig? Ist ein Fest schöner, weil es länger ist? Und mein Leben ist ein Fest, ein kurzes intensives Fest“vertraut sie im Sommer 1900 ihrem Tagebuch an.

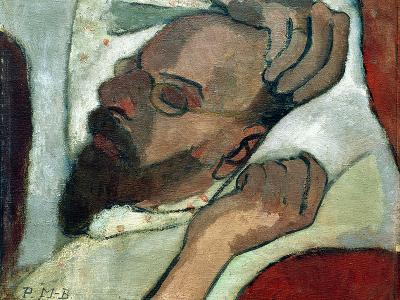

Im Frühjahr 1901 heiratet Paula den etablierten Maler Otto Modersohn. Er ist elf Jahre älter als sie, verwitwet und hat eine kleine Tochter. Die Familie zieht in ein Haus in Worpswede, und Paula bemüht sich nun, ihre familiären Aufgaben mit ihrer künstlerischen Arbeit zu vereinbaren. Am liebsten arbeitet sie in ihrem Atelier. Über konventionelle Sichtweisen der herrschenden naturalistischen Schule setzt sie sich immer mehr hinweg und versucht, bildhaft die seelische Verfassung ihrer Modelle zu ergründen.

Aber das Leben im beschaulichen Worpswede wird der Künstlerin bald zu eng. Immer wieder fährt sie für Wochen oder Monate nach Paris, um dort Malunterricht zu nehmen, Ausstellungen zu besuchen und sich von neuen künstlerischen Strömungen inspirieren zu lassen. Sie bewundert die Portraits und Stillleben Cézannes und zeigt sich tief beeindruckt von Gauguins dunkel leuchtenden Farben.

Public domain, via Wikimedia Commons

Ein größerer Kontrast als der zwischen dem ruhigen Dorf im norddeutschen Teufelsmoor und der strahlenden französischen Metropole ist kaum vorstellbar. Paula weiß, dass sie für ihre persönliche und künstlerische Entwicklung beide Welten braucht. „Ich sehe diese Pariser Reisen als Ergänzung meines hiesigen, etwas einseitigen Lebens“, erklärt sie ihrer Mutter in einem Brief.

Von ihrem Mann entfernt sie sich zunehmend, persönlich und künstlerisch. Er versteht ihr Streben nach größtmöglicher Einfachheit der Darstellung nicht und notiert im September 1903 verärgert: „Sie hasst das Konventionelle“ und stelle „alles lieber eckig, hässlich, bizarr, hölzern“ dar. „Hände wie Löffel, Nasen wie Kolben, Münder wie Wunden, Ausdruck wie Kretins“ kritisiert er ihre Arbeit.

Anfang des Jahres 1906 bricht Paula gegen den Willen Ottos wieder nach Paris auf und spielt nun mit dem Gedanken, ihn endgültig zu verlassen. An Ihren Freund Rainer Maria Rilke schreibt sie : Mir brennt der Boden … unter den Füßen“ und beendet den Brief mit den Sätzen „Ich bin nicht Modersohn, und ich bin auch nicht mehr Paula Becker. Ich bin Ich, und ich hoffe, es immer mehr zu werden“. Werden ist ihr Lebensthema.

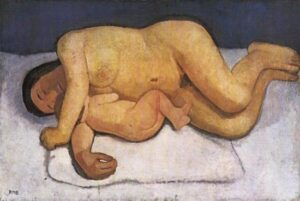

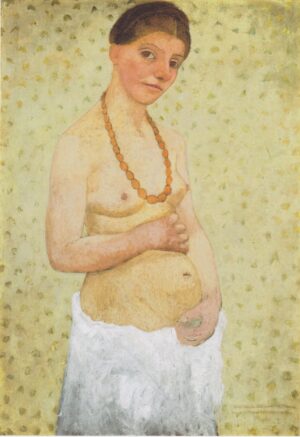

In Paris widmet sie sich nun ausschließlich ihrer künstlerischen Arbeit. Weitere Selbstportraits, für den herrschenden Publikumsgeschmack kühn und provozierend, entstehen in dieser Zeit. Das „Selbstbildnis am 6. Hochzeitstag“ gilt als erster weiblicher Selbstakt in der Kunstgeschichte. Bisher dienten Frauen lediglich als Modelle und Studienobjekte der Männer. Paula Modersohn-Becker malt sich an der Schwelle zur Moderne als neue Frau, als Künstlerin.

Doch nach einigen Pariser Monaten beginnt sie, an ihrem Weg zu zweifeln. „Ich habe diesen Sommer gemerkt, dass ich nicht die Frau bin, alleine zu stehen“, schreibt sie resigniert an ihre Freundin Clara Rilke. Sie kehrt im Frühjahr 1907 zu Otto nach Worpswede zurück und malt wieder „in meinem kleinen Atelier … mit den grünen Wänden“.

Am 2. November 1907 wird ihre Tochter Mathilde geboren. Nach der komplizierten Geburt muss die Malerin länger als üblich liegen. Als Paula am 20. November zum ersten Mal aufstehen darf und ihr Kind auf den Arm nehmen will, setzt plötzlich eine Embolie ein. Sie stirbt im Alter von nur 31 Jahren. „Wie schade!“ sollen ihre letzten Worte gewesen sein.

Ich freue mich auf eine Fortsetzung !!

Das freut mich :)!